Voilà, le petit écrin blanc, missel d'une lithurgie de l'art, est refermé. J'ai suivi Patti Smith quelques jours à travers ses mots et son questionnement sur l'écriture. Ou plutôt, elle m'a accueilli, moi le lecteur anonyme, dans l'espace de ses interrogations, dans la bulle de sa création, au pied de la source à laquelle elle s'abreuve. Son ombre s'est comme imprimée, en négatif, dans des lieux qui font l'histoire de la littérature – le café de Flore, la tombe de Simone Weil, la maison de Camus –, et leur succession a fini par composer un univers tarkovskien. Des haltes programmées qui renferment des souvenirs précèdent celles improvisées qui en créent de nouveaux, au cœur d'un présent qui mêle les deux dans une mer tantôt calme, tantôt agitée.

Le livre(1) s'ouvre sur l'avant-création, sur ce que le divin profane donne à l'auteur afin qu'il noircisse les pages : la matière brute, en fusion ; la lave des nuits insomniaques ; la lame qui tranche le fil continu de nos sages existences. Une sorte d'appel sans voix.

« L’inspiration est la quantité imprévue, la muse qui vous assaille au cœur de la nuit. La flèche vole et on n’est pas conscient d’avoir été touché, on ignore qu’une multitude de catalyseurs, étrangers les uns aux autres, nous ont clandestinement rejoint pour former un système à part, nous inoculant les vibrations d’un mal incurable – une imagination brûlante – à la fois impie et divin. »

Passé un premier préambule qui ouvre des perspectives et des voies d'accès à ce qui va suivre, elle revient au naturel, à sa vie factuelle et raconte l'un de ses voyages, départ de New York pour la France, les petits détails d'un quotidien qui fourniront des prétextes pour la grande histoire à venir, quelques pages plus loin. Il y a quelque chose de spontané et poétique qui se déplie là, quelque chose qui m'attire et semble me délivrer un message : écris avec cette liberté de ton et émancipe-toi de la forme. Comme si elle avait fait sienne les pensées sous forme de recommandations que Neal Cassady s'adressait autant à lui-même qu'à Jack Kerouac(2). Une manière de composer qui n'a pas peur de mêler l'empirique à l'abscons, le conscient à l'inconscient.

Puis lorsque tout est en place, lorsqu'il y a suffisamment de matière, s'ouvre un nouveau chapitre, celui de l'imagination en acte : l'histoire d'Eugenia, une patineuse estonienne qui a grandi séparée de ses parents. Me revient alors à l'esprit la biographie romancée de Jean Echenoz(3) retraçant la vie de l’athlète Emil Zátopek. Mais là où il y avait une grâce dans l'effort, ici, elle prend racine dans la communion d'un être avec son geste.

L'injonction que se donne Eugenia est identique à celle que Patti Smith se donne à elle-même : capter les rêves avant que le jour ne les exorcise. Le patinage devient alors une parabole du geste même d'écrire ; le patin, un stylo et l'étang, du papier. Et lorsque le soleil darde trop puissamment ses rayons, lorsque la lumière et la chaleur baignent avec trop de générosité la nature, l'étang fond et devient impraticable. Au même titre qu'une page blanche si lumineuse qu'elle fait barrage à l'imaginaire. L'acte de patiner absorbe entièrement Eugenia, et malgré son désir de pratiquer seule et en secret, loin des compétitions, elle est stimulée par la présence d'un homme, témoin privilégié de ses prouesses. Ce témoin-là est comme l'unique lecteur tapi dans l'ombre, qui justifie à lui seul, pour l'écrivain, l'acte d'écrire, sans pervertir pour autant le dessein de l'auteur, son élan vital : il n'écrit pas pour l'autre mais pour un autre.

La parabole achevée, Patti Smith reprend le récit de son existence comme s'il n'avait été interrompu que par une digression onirique. À la suite de ce songe, se mêlent des propositions de réponses à son questionnement sur l'écriture. Et si Patti Smith était partie de ce seul son entendu dans le silence d'une des chambres d'hôtel qu'elle aime tant fréquenter ! Et si elle avait entendu au plus près l'infime déchirure du papier qui se creuse et se remplit d'encre par la plume du stylo ! Et que donnait ce son ? Le même qu'une lame du patin glissant sur la glace. Et écrire dans tout ça ? Se dévouer corps et âme à ce crépitement irisé.

« Pourquoi est-on poussé à écrire ? Pour se mettre à part, à l’abri, se plonger dans la solitude, en dépit des demandes d’autrui. (…) Il nous faut écrire, nous engager dans une myriade de combats, comme pour dompter un poulain têtu. Il nous faut écrire, non sans un effort soutenu et une bonne dose de sacrifice, pour capter l’avenir, revisiter l’enfance et serrer la bride aux folies et aux horreurs de l’imagination pour une communauté de lecteurs. »

« Quelle est la tâche ? Composer une œuvre qui opère à différents niveaux, comme une parabole, dénuée de la souillure de l’ingéniosité.

Le livre(1) s'ouvre sur l'avant-création, sur ce que le divin profane donne à l'auteur afin qu'il noircisse les pages : la matière brute, en fusion ; la lave des nuits insomniaques ; la lame qui tranche le fil continu de nos sages existences. Une sorte d'appel sans voix.

|

| Patti Smith by Robert Mapplethorpe, 1973. |

Passé un premier préambule qui ouvre des perspectives et des voies d'accès à ce qui va suivre, elle revient au naturel, à sa vie factuelle et raconte l'un de ses voyages, départ de New York pour la France, les petits détails d'un quotidien qui fourniront des prétextes pour la grande histoire à venir, quelques pages plus loin. Il y a quelque chose de spontané et poétique qui se déplie là, quelque chose qui m'attire et semble me délivrer un message : écris avec cette liberté de ton et émancipe-toi de la forme. Comme si elle avait fait sienne les pensées sous forme de recommandations que Neal Cassady s'adressait autant à lui-même qu'à Jack Kerouac(2). Une manière de composer qui n'a pas peur de mêler l'empirique à l'abscons, le conscient à l'inconscient.

Puis lorsque tout est en place, lorsqu'il y a suffisamment de matière, s'ouvre un nouveau chapitre, celui de l'imagination en acte : l'histoire d'Eugenia, une patineuse estonienne qui a grandi séparée de ses parents. Me revient alors à l'esprit la biographie romancée de Jean Echenoz(3) retraçant la vie de l’athlète Emil Zátopek. Mais là où il y avait une grâce dans l'effort, ici, elle prend racine dans la communion d'un être avec son geste.

L'injonction que se donne Eugenia est identique à celle que Patti Smith se donne à elle-même : capter les rêves avant que le jour ne les exorcise. Le patinage devient alors une parabole du geste même d'écrire ; le patin, un stylo et l'étang, du papier. Et lorsque le soleil darde trop puissamment ses rayons, lorsque la lumière et la chaleur baignent avec trop de générosité la nature, l'étang fond et devient impraticable. Au même titre qu'une page blanche si lumineuse qu'elle fait barrage à l'imaginaire. L'acte de patiner absorbe entièrement Eugenia, et malgré son désir de pratiquer seule et en secret, loin des compétitions, elle est stimulée par la présence d'un homme, témoin privilégié de ses prouesses. Ce témoin-là est comme l'unique lecteur tapi dans l'ombre, qui justifie à lui seul, pour l'écrivain, l'acte d'écrire, sans pervertir pour autant le dessein de l'auteur, son élan vital : il n'écrit pas pour l'autre mais pour un autre.

La parabole achevée, Patti Smith reprend le récit de son existence comme s'il n'avait été interrompu que par une digression onirique. À la suite de ce songe, se mêlent des propositions de réponses à son questionnement sur l'écriture. Et si Patti Smith était partie de ce seul son entendu dans le silence d'une des chambres d'hôtel qu'elle aime tant fréquenter ! Et si elle avait entendu au plus près l'infime déchirure du papier qui se creuse et se remplit d'encre par la plume du stylo ! Et que donnait ce son ? Le même qu'une lame du patin glissant sur la glace. Et écrire dans tout ça ? Se dévouer corps et âme à ce crépitement irisé.

« Pourquoi est-on poussé à écrire ? Pour se mettre à part, à l’abri, se plonger dans la solitude, en dépit des demandes d’autrui. (…) Il nous faut écrire, nous engager dans une myriade de combats, comme pour dompter un poulain têtu. Il nous faut écrire, non sans un effort soutenu et une bonne dose de sacrifice, pour capter l’avenir, revisiter l’enfance et serrer la bride aux folies et aux horreurs de l’imagination pour une communauté de lecteurs. »

« Quelle est la tâche ? Composer une œuvre qui opère à différents niveaux, comme une parabole, dénuée de la souillure de l’ingéniosité.

Quel est le rêve ? Écrire quelque chose de bien qui serait mieux que je ne le suis, et qui justifierait mes épreuves et mes errances. Fournir la preuve, par le truchement d’un fouillis de mots, que Dieu existe.

Pourquoi est-ce que j’écris ? Mon doigt, tel un stylet, trace la question dans le vide. Une énigme familière posée depuis la jeunesse, se retirer du jeu, des camarades et de la vallée de l’amour, ceinte de mots, un battement extérieur.

Pourquoi écrivons-nous ? Irruption du chœur.

Parce que nous ne pouvons pas simplement vivre. »

(1) Dévotion, Patti Smith, Gallimard. 2017.

(2) À lire ici.

(3) Courir, Jean Echenoz, Éditions de Minuit. 2008.

(1) Dévotion, Patti Smith, Gallimard. 2017.

(2) À lire ici.

(3) Courir, Jean Echenoz, Éditions de Minuit. 2008.

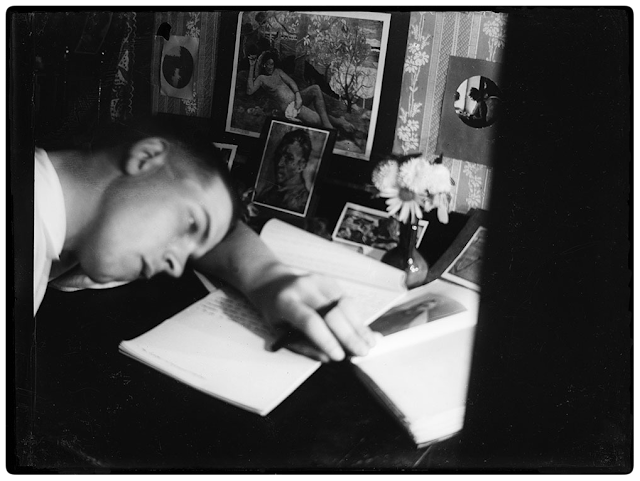

|

| Autoportrait au bureau, vers 1917. Fonds photographique Gustave Roud, BCU/Lausanne. |